スタッドレスタイヤは冬道の安全走行のために設計されており、雪や氷の路面でグリップ力を高める特殊なゴムとパターンを備えています。しかし、全て雪道を完全に安全に走行出来る万能な装備ではありません。

特にミラーバーンのように氷の層が路面に形成される状況や、急な長い上り坂・下り坂では、車両の駆動方式や重量配分によってグリップ不足が顕著になることがあります。FR車は特に雪道でのトラクションが弱く、FF車や4WD車に比べると走破性が劣ります。

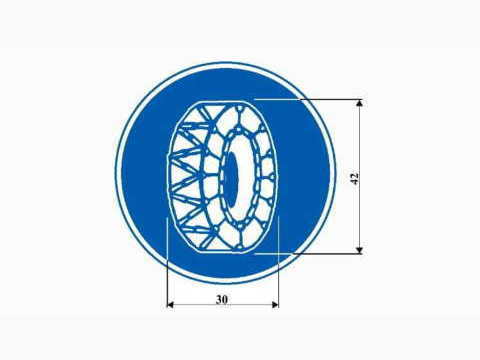

こうした状況で頼りになるのがタイヤチェーンです。チェーンは雪や氷の路面に物理的な噛み付きを提供する為、スタッドレスだけでは不足する場合に有効です。特に、豪雪地帯や山間部での急な坂道、突発的な降雪に対応する場合には、チェーンのほうが安全性や安心感が高くなります。年に数回程度のスキーや雪道走行の為に備える場合でも、チェーンは持ち運びや装着の面で便利です。

また2018年12月14日の改正「チェーン規制」により、大雪時の緊急情報や過去に立ち往生が発生した区間では、スタッドレス装着車でもチェーンの装着が義務付けられています。これは雪道の状況によってスタッドレスだけでは十分な安全性を確保できないケースがある為で、ドライバーの自己判断だけに頼る危険性を減らすための規制です。

最近のタイヤチェーンは、従来の面倒な装着方法とは異なり、ジャッキアップ不要で簡単に装着できるタイプが増えています。これにより、チェーン装着による不便さや走行時の振動・騒音も軽減され、乗り心地も大きく改善されています。技術の進歩によって、チェーンの面倒くさい、乗り心地が悪いといった従来のイメージは覆されつつあります。

タイヤチェーン性能比較

最新チェーンに関するタイプ別製品詳細情報です。「非金属チェーン」「布製カバー」「金属チェーン」の3つで定着した現在、各々異なる特性や装着方法など理解し納得の購入へ繋げたい。

非金属チェーンは装着の簡単さと乗り心地の良さが特徴です。布製カバーは新たなチェーン規制に適合、一部はクルマメーカーの純正指定されるなど既に実績があります。そして金属チェーンはハシゴ型から亀甲型まで存在。特に亀甲型はがっちりタイヤを覆い絶対的な信頼性が高い。

など、様々な特徴を備えた3タイプがそれぞれラインアップ。シーズンの特徴に触れた上で注目製品をピックアップします。

最新タイヤチェーン事情!

2016年度の販売数を見てみると、金属製チェーンは約40万ペア、非金属製チェーンは約24万ペアでした。この差は、金属チェーンの流通量や価格帯が手頃であることが一因です。特にトラックやバス、商用車など大型車両では、強度と耐久性が重視される為、金属製チェーンの需要が圧倒的に高くなっています。金属製は耐摩耗性に優れ、氷雪路面での確実なグリップ力がある一方で、装着時に騒音や振動が生じることがあります。

一方、近年は布製タイヤカバーのシェアが増加しています。カー用品店の調査では、布製カバーのシェアは全体の約30%に達しており、金属チェーンが約35%、非金属チェーンが約45%という結果です。(数値の合計は100%を超えていますが、これは各種チェーンが重複して計上される場合や、ざっくりした推計の為)

布製カバーが台頭している背景には、2018年の新しいチェーン規制の影響があります。国土交通省の規制で、従来は緊急脱出用に限定されていた布製カバーが正式にチェーンとして認められ、安心して使用出来る製品として市場訴求が進んだことが大きな要因です。

非金属チェーンは今でも高いシェアを維持しています。その理由は、装着・脱着の容易さ、乗り心地の良さ、耐久性など、総合的なバランスが優れているためです。特に一般乗用車や小型SUVなどでは、金属チェーンに比べて振動や騒音が少なく、日常的に使いやすい点が評価されています。

チェーンの基本的な役割は、タイヤに装着することでタイヤ表面に凹凸を作り、氷雪路面でのグリップ力を高めることです。材料別に大きく3つに分類されます。非金属チェーンはゴムや樹脂を用い、軽量で装着性や乗り心地が良いのが特徴です。布製タイヤカバーは特殊な繊維を使用しており、滑り止め性能を持ちながらも軽量で取り扱いが簡単です。金属チェーンはニッケルやスチールを使用し、高耐久で氷上性能が優れます。

非金属チェーンの特徴

非金属チェーンは一般にゴムや樹脂を素材としておりゴムチェーン、と呼ばれることも。樹脂はいくつかあるけれど、近年はポリウレタンエラストマーを採用するのが増えています。この素材は弾性、強度性、低温性、耐摩擦性、耐候性、耐油性などを特性とし、様々な形状に加工することが可能です。

その要因は主に強度性、低温性、耐摩耗性かと。マイナス20℃の極寒でも固くならず破損し難い。冬製品にとっては非常に重要なこと。高性能への実現に大きな役割を果たします。また加工のし易さからタイヤを包むネット型や、全体をいくつかのブロックに分けて包み込む分離型などコンセプトに沿う様々な形状が可能です。

トレッド面は、アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピンを装填します。超硬材質&マカロニ型、更に充填数を増やすなど厳しい冬の路面に対し確実に食い込みグリップし走行安定性を実現します。

スパイクピンと言ってもチェーンの性格から、雪の無いドライ路では取り外すため、かつてのスパイクタイヤのような公害問題への懸念は少ない。メーカーによっては取り付けるスパイクと表現しているところもあるよう。正にその通り。

そして走行時のガタガタ、そうチェーンのイメージに付きまとう乗り心地の悪さが改善されているのも見逃せない。素材の特性とデザインの最適化により、乗り心地ばかりではなく静粛性も随分向上しています。どれも同じように見える構造ながらメーカー間の差は大きい。それは効き、そして快適性への違いとなっています。

また装着の容易さ、これ非金属チェーンにとって譲れない特性のひとつです。全体形状の特殊性から実現することですが、以前はゴムバンド式やフックによる固定が一般的。対して最新は最小の手間で済むロック機構を採用し、僅かな力で面倒な締め上げとロックを同時に完結します。

寿命も実は長いのが特性として挙げられています。モノによるけれど金属チェーンに比較して5倍もの耐久性を誇る製品も登場。いずれも素材の先進性が果たす結果です。(但しメーカーでは5年を限度としているところ多数)

このシステムは締め付け部品がホイールを跨ぐことがないので、ホイールを傷つける懸念が最小化出来るのも大きい。但し価格的にワンランクアップするのが難点。それでも注目は随一だしまず検討される第一候補です。

布製カバーの特徴

近年新車の純正品扱いにもなっている布製カバー。布と言ってもそれは特殊なもの。撥水性・通気性に優れた特殊合成繊維であるポリエステルなどの専用素材です。

普及要因は非金属チェーンを上回る装着の容易さであり、タイヤに被せるだけのお手軽さが受けた結果でしょう。北欧ノルウェーで開発された「オートソック」が先駆けになるのかな。

装着は非常に簡単。タイヤに被せるだけですから。まず上半分を被せたらタイヤ半回転分だけ移動、残り半分を被せれば完了。センターがズレていても走り出せば遠心力によってタイヤを覆い馴染じみます。逆にしっかり装着されるので外す時の方が時間掛かるかも。

トレッド面は高いトラクションを得ることが出来るようリブ(畝)構造を採用、サイドも強度の高い特殊合成繊維です。効きは一時のエマージェンシー、というレベルはとうに越え限界距離範囲内で高い対応性を示します。雪路、アイス路共に安心感が持てます。深雪に対しては慎重さが求められるも、それでも全体バランスはかなりいい。

寿命は概ね時速50km未満厳守なら、乾燥路面のみの使用で50km以上、雪道で100km以上の走行が可能。但し、その性格から使用が進めば従来の金属や非金属チェーンと比べ明らかに性能劣化は進みます。

収納は極めてコンパクト、畳んで専用ケースに入れるだけのこれまた簡単が受けている。万全を期すなら、使用後に水洗い、乾燥させればベストです。

以前は「高速道路のチェーン規制時には現場係官の指示に従ってください」という表示が。場合によってだけれど、係官の判断次第で最悪は通行出来ない可能性がありました。これがチェーンの位置付けにやや曖昧さを残すところです。

ただ2018年に施行された改正「チェーン規制」、国土交通省が挙げたチェーンの括りに布製カバーが含まれています。従来飽くまでもエマージェンシー的な一時の脱出用品であったものから、チェーンとしての位置付けに確証を得たことになります。

金属チェーンの特徴

金属チェーンの形状は、亀甲型(亀の甲羅:近年はダイヤモンドパターンとも言われる)やラダー型(ハシゴ)があります。安価な製品にはラダー型が多く横滑りにやや弱さが。対して亀甲型なら縦横への効きを高め走行への安心感がグッと高まります。

寿命と効きに高度な信頼性を得るのが金属チェーン最大の特徴かと。しかし、非金属や布製カバーの進化はかなりのもの、当初指摘されたマイナス面の改善が進みます。ならその差は無くなっている? いや金属タイプも同様レベルで進化しており相当な域に到達しています。

金属チェーンの素材で代表的なものは、ニッケルクロムモリブデン合金など。熱処理によって高強度に調整可能、最高クラスの強度まで実現できるほどだという。航空機に多用され、またエンジン部品として使われるケースも。

全体はこれを素材とするリングで構成され、標準9mmに対して10mmを採用する製品も出現しています。耐久性と効きへの効果は抜群。更には従来のダイヤモンドパターンからNEWダイヤモンドパターンへ進化、直進安定性、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮します。

懸念される乗り心地、振動は金属タイプが最も不利と言われる。しかも、シャッカ、シャッカ、シャッカ‥音もうるさい。これを覆すほどの進化は無理だけど、最新パターンは改良が進みます。フィット性を高め剛性アップ、乗り心と静粛性に向上効果を謳います。

また取り付けの煩わしさも懸念材料。これに対し訴えを強化するのは、ジャッキアップ不要でクイック装着の実現です。製品により30秒装着を謳うものまで出ています。

ただ取り付けには注意しないと。装着の緩みや破損などがあると車体に傷が付いたり、ブレーキホース等に巻き付いて損傷させるなど思わぬ事故に繋がる可能性があります。まぁ他のタイプでも不完全な取り付けは同様の懸念に繋がりますが。

実は最も売れているのが金属チェーンだという。古いデータながら2016年度の販売数は金属製チェーンが約40万ペア、非金属製チェーンは約24万ペアだそう。非金属製に比較して流通量、そして手頃な価格の製品が多い為では。トラックやバス、商用車などは圧倒的に金属対応だし‥ ただ乗用車に限定されるとどうかな?

JASAA認定タイヤチェーンとは?

JASAA認定チェーンとは、JASAAが認定しているタイヤ滑り止め装置のこと。タイヤ滑り止め装置、いわゆるチェーンです。認定されると「S」マークが表示されます。「S」マークはSafetyの頭文字、安全に対してお墨付きと捉えて良いかと。

JASAA(ジャサ)とはどんなところ? JASAA(一般財団法人日本自動車交通安全用品協会)は、Japan Automobile Traffic Safety Accessories Association の略称です。非金属製チェーン及びケーブル式チェーンについて、性能に関する基準を作成、その性能の審査を行い合格品について認定を行います。

協会内に滑りに関する学識経験者、交通に関する行政機関の職員等で構成する「認定委員会」を設置、認定委員会が中心となり基準の作成及び実車走行試験を行い認定を行っています。認定された商品は、収納ケースの外側に「S」マークを、滑り止め装置本体には認定票が表示されます。

「S」マーク製品は、群馬県と新潟県をつなぐ日本一長い関越トンネル(10km以上)も、装着したままで走行することが出来る(係員の指示を守る)など、以下のような特徴を備えています。

1、道路の破損が少ない

2、着脱が容易

3、滑らかな走行

4、アイスバーンに強い

5、600km以上の耐久性

6、高速道路の本線やインターチェンジの坂道をすべてクリア

7、関越トンネルを装着したまま走行できる

この特徴を得た製品がJASSA認定品となる訳です。注目するのは非金属製チェーン及びケーブル式チェーンに限定していること。

非金属はゴムやウレタンを利用したチェーンです。対してケーブル式は金属に括られますが、一般的なリングを繋ぐ亀甲パターンとは区分けし、接地部を構成するのはスプリング、ワイヤー、ケーブルなど。600km以上の耐久性が認定要件のひとつとなっており、ここに絡むところなのでは。

なおJASSA認定品メーカーと製品を一部示すと以下の通りとなります。

・合同会社アイコ ECOMESH Ⅱ

・株式会社カーメイト BIATHLON EZ×FIT

・株式会社コイズミ Yeti Snow net WD

・株式会社ソフト99 救急隊ネット

・コーニック

チェーンの購入条件としてJASSA認定品は信頼性が高まります。ただ認定品でないものが安全性に問題あり、という訳ではありません。今人気の布製カバーは認定にはなりません。また国際的な第三者機関による認定を謳う製品もあります。

チェーン規制の改正!

2018年12月14日付けで改正「チェーン規制」が施行されました。従来までとは異なる内容なので是非理解しておきたい。

どこで実施?

雪が降ったら近所の道でも必ずチェーンを装着しなければいけないの? という捉え方で当初は混乱がありました。しかしそうではない。

規制はスタッドレスでもチェーン装着が必須になる。但し、気象庁が大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時、勾配の大きい峠部で過去に大規模な立ち往生などが発生した区間、しかも近くにタイヤチェーン脱着場が整備されている場所や、通行止めが解除されるまで待機できる場所がある所を中心に区間が決定されています。

具体的には、全国13区間(うち直轄国道6区間、高速道路7区間)を指定。現在の具体的区間については Q&A国土交通省 チェーン規制は、どこで実施するの? で確認を。

この区間を通行する場合、スタッドレスを装着してもチェーン装着が必須になります。もちろん4WDでも同様です。なお違反すれば罰則(6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金)が科される場合があるようなのでご注意を。

どんなチェーンでもいいの?

道路運送車両の保安基準(走行装置等)第9条第4項には、タイヤ・チェーン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。としています。これを基に以下のような指針が示されました。

①金属チェーンタイプ : 金属製のチェーンやワイヤーの製品

②ウレタン&ゴムチェーンタイプ : ゴムなどの樹脂製の製品

③布製カバータイプ : アラミドなどの特殊繊維製の製品

カー品店などで販売されているものであれば問題なし。但し、スプレーのように薬剤を吹き付けるタイプのものでは駄目‥詳細は Q&A国土交通省 チェーン規制のチェーンはどんなチェーンでも良いの? で確認を。

タイヤチェーンの様々な知識

チェーンに関する様々な知識を理解したい。装着することで安全性が高まるのは間違いないけれど、誤った知識によっては危険を招くこともあります。例えば4WD車の装着はどっちにすればいい? スピードの出しすぎには注意を! 使用限度は5年! 限度超えは安全性能が低下、など重要な点をメーカー指針など根拠を持って示します。

製品情報が最大興味なのは当然ながら、同時にこれらも是非理解して欲しい。かなり重要なポイントを押さえたつもりです。